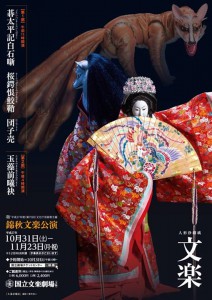

玉藻前曦袂(たまものまえ・あさひのたもと)

この物語は全五段の構成で、まず天竺・インドから始まり、そして次が唐土・中国、さらに舞台は海を渡り日本というスケールの大きい「三国伝来」のおはなし。

初段

ここは天竺のシャロム山。農夫が傷ついた鶴を助ける。するとその鶴は人間の女性の姿で農夫の前に現れ、農夫の女房となる。そして暮らしの助けにと女房が機織りしていると、夫が女房の姿を見て正体を知るという“夕鶴伝説”のような展開に。鶴の女房は羽根で織った織物を残し男の前から去る。

男は女房を捜すため山の中へ。すると突風のため持っていた鶴の羽根の織物が巻き上げられ、その織物を着た怪しい女性が現れる。この女性こそ地上を“魔の世界”にしようと企む狐の妖怪“九尾の狐(きゅうびのきつね)”が化けた姿だった。九尾の狐とは九本の尻尾を持つ全身が金色の毛で覆われた狐の妖怪で、どのような姿にでも化けることが出来るのだった。

九尾の狐は美しい女性に化け、天竺の王様に近づく。そして王様を色仕掛けでたぶらかせ、お后になろうとした時、九尾の狐の正体に気付いた勇者が名剣“獅子王の剣”を抜く。その剣を見た途端、美女は金毛・九尾の狐の本性を現わし東の空へと飛び去る。

二段目

天竺を去った九尾の狐は続いて唐土・中国に現れ、殷の王様・紂王のお后、妲妃(だっき)にとりつく。しかしここでも雷震(らいしん)という勇者によって正体を見破られ、再び東の空へ飛び去り、日本の地をめざす。

- ここを観て聴いて・・・

初段と二段目は平成に入ってからの上演はない。しかし原作の妙味は九尾の狐が“三国伝来”で暴れまわるところなので、三段目以降の“日本篇”のみでは残念。昼夜の通しで大変長い上演時間となるが上演が待たれる。

二段目で九尾の狐の狐が取りつく妲己という人物。これは日本では江戸時代、「妲己のお百」という“毒婦”の名に採り入れられ昔は誰でも知っていた。お百は江戸・京・大坂という日本の三大都市を股にかけて悪事を働き、それが伝説の九尾の狐のようだったので、唐土で化けていた妲己の名が冠せられた。

三段目

舞台は日本へと移り平安時代の京の都で、鳥羽天皇の御代。兄でありながら不吉とされた日蝕の日の生まれであったため帝位に就けなかった薄雲の皇子は謀反の心を抱いていた。かつて九尾の狐を退治した“獅子王の剣”は日本へとわたり右大臣・藤原道春の家で守られていたが、薄雲の皇子は謀反成功へのシンボルにしようと家臣・鷲塚金藤次(わしづか・きんとうじ)に命じ剣を盗み出させていた。

先ごろ亡くなった右大臣道春には二人の娘がおり、女好きの薄雲の皇子は姉娘・桂姫にご執心だった。しかし桂姫には恋人の安倍采女之助(あべの・うねめのすけ)がいたため皇子を相手にしない。しびれを切らした皇子は金藤次に「桂姫を連れてこい。もし嫌と言ったら桂姫の首を持ち帰るように」と命じた。

三段目のクライマックスが「道春館の段」。薄雲の皇子からの上使として鷲塚金藤次がやってくる。「桂姫の身を渡せ、さもなくば首にして持って行く」と無理難題を母・萩の方に突きつける。

すると萩の方は驚くべきことを口にする。「姉娘の桂姫は捨て子であった。承知せねば首を打てと言うが、実の子でない姉娘の首を打つことは出来ない。だから代わりに妹・初花姫の首を打って欲しい」というのだ。しかし親の身として、やはり実の子、妹の初花姫も死なせたくなかった萩の方は金藤次に「首を打たれるのが姉の桂姫であるか妹の初花姫であるか、それを双六で決めさせて欲しい」と願う。

相手に勝ちを譲りたい、自分が犠牲になろう・・・という気持ちで姉妹は双六の賽を振る。この勝負は姉の桂姫が勝つ。負けた初花姫は喜び、早くも手を合わせ首を打たれる覚悟。ところが金藤次が討ち取ったのは勝負に勝った桂姫の首だった。これにはいかなる訳があったのか。

憤った萩の方が長刀を手に敢然と金藤次に立ち向かう。肩先を切られながらも金藤次は萩の方を組み敷く。そこへ萩の方の助太刀に出たのは釆女之助。「この極悪人め」と止めを刺そうとするが金藤次はそれを押さえ、苦しい息の下、意外な事実を明かす。

初花姫を捨て子にした親こそ実は金藤次であった。娘を育ててもらった恩のある右大臣家の娘・初花姫をとても斬ることは出来なかったと、これまでの悪を悔い、善人の心に戻って語り聞かせる。生きている内には父と名乗れなかった金藤次で、首になった娘の桂姫に初めて「ててじゃ・・・」と名乗る。悪人とは言え浪人の自分を拾ってくれた主人・薄雲の皇子は裏切れず、右大臣家の恩とも板挟みになり、哀れにも実の娘を犠牲にした金藤次だった。

釆女之助は桂姫の首を薄雲の皇子の元に持参し、敵を油断させ、剣を奪い返そうと決意し、初花姫も「玉藻前」と名を変え薄雲の皇子に近づくことになる。

- ここを観て聴いて

文楽の物語で三段目は本筋から離れた“脇筋”に当たる傾向が多い。この物語でも全五段を通しての“主役”九尾の狐が、ここ三段目には登場しない。しかし三段目は真ん中に位置する重要なポジション。語り手も最高の太夫が担当することになっていた。

道春館の段では鷲塚金藤次が我が手で討った娘の首に「ててじゃ」と語る場面が一番の聴きどころ。ここで拍手が来ないような太夫では困りもの。

四段目

同じく京の都「神泉苑」の場面。神泉苑に面した御殿に玉藻前がいる。藤原道春の娘で命が助かった妹の初花姫は、読み上げた歌が帝の御心に叶い「玉藻前」の名で帝の側近くに仕えることになった。

と、そこに金毛九尾の狐が現れる。帝の寵愛を受ける玉藻前に狙いをつけたのだ。そして玉藻前を亡き者にし“ニセの玉藻前”となる。天竺インドや唐土中国で国を滅ぼそうとした夢を、日本で実現させようという狙いだった。

その後、実は九尾の狐というニセの玉藻前のところに薄雲の皇子が現れる。

横恋慕していた桂姫が亡くなったので、狙いを妹の玉藻前に変えたという次第。

ニセの玉藻前は「わたくしは人間ではない」と正体を明かし、日本を魔界にするため皇子と手を組む。

玉藻前としては、まず鳥羽天皇のお后・皇后陛下になることを目指した。皇后となって天皇をたぶらかし退位させる・・・。そして皇子の世にして日本を混乱状態にというもくろみ。

狙いどおり皇后の美福(びふく)門院を退け、皇后の地位を手に入れる。恨みを晴らそうと門院と味方の女官ら大勢が玉藻前の命を狙うが、九尾の狐の魔力によるものか玉藻前の身体から光が発し、大勢を全く寄せ付けなかった。

- ここを観て聴いて

実は九尾の狐という玉藻前が美福門院らに命を狙われたところ、身体から光が発し寄せ付けなかったという場面。ここは“玉藻前伝説”では有名なシーンで錦絵などにもよく描かれる。

以前、昭和の頃の舞台では玉藻前の身体から“旭日旗”のような光が発する照明の演出がなされていた。タイトルにある「曦袂~たまものまえ・あさひのたもと」を意識したのだろう。平成27年11月の大阪公演では少し異なった演出だったものの、玉藻前の身体から光を発する場面は踏襲されていた。

五段目

鳥羽天皇が病のため兄の薄雲の皇子が代理で公務を行っていたが、亀菊という傾城を迎え入れ酒宴の毎日という有様で公務は滞る。そして皇子は亀菊の心を買うため、帝の即位に必要な三種の神器の一つ八咫の鏡を渡してしまい、裁判といった公務も亀菊が取り仕切ることになる。前代未聞、傾城による訴訟事が宮中で行われる。

そして「祈りの段」。玉藻前に対面するため陰陽の頭(かみ)安倍泰成がやって来る。泰成には玉藻前が実は九尾の狐であるという確信があった。泰成の弟・采女之助も現われ、亀菊から八咫の鏡を受け取る。三種の神器が無ければ薄雲の皇子は帝になることが出来ない。亀菊の父は皇子の家臣で、皇子を謀反人にしないための働きであったが、無念に思った皇子は亀菊を惨殺する。

泰成は宮中に祭壇をもうけ祈祷を行い玉藻前も参列する。と、ここで泰成が手にするのは獅子王の剣。皇子に殺された亀菊の父が、皇子から預かっていたもので、それが善人方へと戻されていた。玉藻前こと九尾の狐にとって最大の敵という獅子王の剣で、これには全く歯が立たない。本性に帰った九尾の狐は「那須野の地で人々をさらに苦しめる」と捨てゼリフを残し、京の都から飛び去る。

化粧殺生石(けわい・せっしょうせき)

五段目の一番最後“番外編”ともいうべき場面。舞台は那須野が原。「人々に災いを成す」と捨てセリフを残した九尾の狐は既に退治されていた。亡霊となった九尾の狐は“七化け”と呼ばれる早変わりで、座頭・在所娘・雷・いなせな男・夜鷹・奴・女郎の姿を次々に見せる。そして九尾の狐の姿で殺生石の上に立つが、そこに恐ろしい妖怪狐の形はなく、退治され心が浄化された穏やかな姿があった。

- ここを観て聴いて

薄雲の皇子のモデルは崇徳院・崇徳上皇であると言われている。保元の乱を起こすが敗れ四国の讃岐へ流罪となった人物。そうした歴史的な事実を踏まえ、この物語でも最後、薄雲の皇子を四国に流罪とすると語っていた。

九尾の狐が口にした「那須野が原」とは現在の栃木県にある那須のこと。その那須の一角に「殺生石」と名付けられた場所があり、那須野の地に飛び去った九尾の狐は、この地で退治される。するとその恨みからか狐の怨霊が石にこもり毒の空気を発した。

その“毒石”の近くを通った者は死んでしまい、玄能という僧が毒石を打ち割り、人々を苦しみから救ったという話が能にある。大工道具で金づちのことを「玄能」というが、それは殺生石を打ちくだいた玄能の名から取ったもの。

那須山で今も発生する火山性ガスから“毒石”という発想をしたのだろう。

七化けの早変わりで見せる最後の場面。ここは「景事~けいごと」という舞踊仕立ての舞台で、歌舞伎では「大喜利所作事」、宝塚歌劇で言えば「グランドフィナーレ」といったところ。文楽では珍しい“ケレン”というアッと驚くような演出が見どころで、昭和40年代には初代吉田玉男が九尾の狐~七役早変わりの役を勤め、平成27年11月の大阪公演では桐竹勘十郎がこの役を勤める。正に一時代のスターの役どころ。