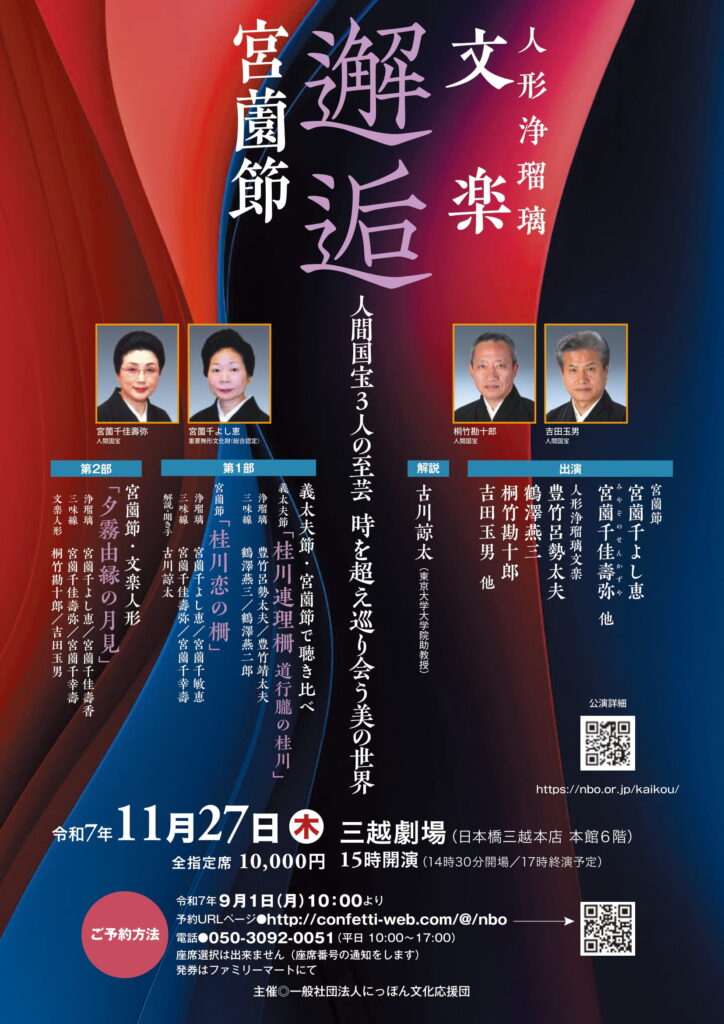

文楽☆邂逅☆宮薗節 /人間国宝の至芸

ユネスコの無形文化遺産である「文楽」と重要無形文化財「宮薗節」の邂逅。

桐竹勘十郎、吉田玉男、宮薗千佳寿弥、3人の人間国宝、宮薗千よし恵(重要無形文化財総合認定)が初の共演。

満席となりました。ありがとうございました。

・

・

11月27日(木)

15時開演(開場14時半)終演予定17時

【会場】 三越劇場(日本橋三越本店 本館6階)

【プログラム】

○第一部 義太夫節・宮薗節で聴き比べ

・義太夫節『桂川連理柵 道行朧の桂川』

浄瑠璃 豊竹呂勢太夫 豊竹靖太夫 三味線 鶴澤燕三 鶴澤燕二郎

・宮薗節 『桂川恋の柵』

浄瑠璃 宮薗千よし恵 宮薗千敏恵

三味線 宮薗千佳寿弥 宮薗千幸壽

解説・聞き手 古川諒太(東京大学大学院助教)

○第二部 宮薗節・文楽人形

『夕霧由縁の月見』

浄瑠璃 宮薗千よし恵 宮薗千佳壽香

三味線 宮薗千佳寿弥 宮薗千幸壽

文楽人形 桐竹勘十郎 吉田玉男 他

【料金】10,000円(全指定席)

【予約】

❶9月1日10時より カンフェティ TEL:050-3092-0051(平日10時~17時)

(発券料、システム利用料が別途必要です。詳しくはご予約の際にお尋ねください)

❷国立劇場あぜくら会員の方は、先行予約(期間限定8/20~26)がございます。

詳細については、あぜくら会報誌(8月初旬発行)をご覧ください。

主催 一般社団法人にっぽん文化応援団 office@nbo.or.jp

・

・

夢の中に浮世絵美女の私語を聞くような趣がある

・

公演によせて

東京大学大学院人文社会系研究科助教

古川諒太

・

現代の「文楽」の伴奏音楽は、竹本義太夫が創始した義太夫節浄瑠璃に限られています。

しかし人形浄瑠璃は元々、我々が考えるよりもはるかに多様性と流動性に満ちた音楽的空間の中で人形芝居を上演していたようです。

18世紀初頭、京坂で義太夫節を席捲する勢力を誇った豊後節と呼ばれる浄瑠璃の中から、宮古路薗八と名乗る浄瑠璃奏者が台頭します。

のちに「宮薗節」と呼ばれるようになる浄瑠璃の創始者です。

同じ頃に一派を成した、江戸時代の風雅と匂いを残す古曲のうち、宮薗節は哀婉さを最も極めた浄瑠璃と言われています。

「夢の中に浮世絵美女の私語を聞くような趣がある」

江戸へのノスタルジアを筆に乗せた永井荷風にとって、宮薗節は江戸文化の歴史を伝える骨董品そのものでした。

劇場音楽としては主要な地位を獲得するには至りませんでしたが、一時は上方歌舞伎の伴奏音楽として、また江戸では座敷浄瑠璃として根強い人気を得たことがわかっています。

宮薗節が新たな曲を作る際、しばしば義太夫節として上演されていた段物を、歌詞や演奏法にリアレンジを加えて、自流の段物をあつらえることがありました。

第一部で聞き比べる道行物の「桂川」はその典型的な一例です。

同じ曲を、太棹三味線が奏でる義太夫節『桂川連理柵 道行朧の桂川』と、中棹三味線が奏でる宮薗節『桂川恋の柵』では、その奏法や語り方にどのような違いがあるのか…

2種類の異なる演奏によって、それぞれお半と長右衛門の道行の物語がどのようにイメージされるかにご注目してお楽しみください。

第二部は宮薗節・文楽人形共演による『夕霧由縁の月見』です。

夕霧物として現在しばしば上演される義太夫節『廓文章』は、宮薗節『夕霧由縁の月見』の人気を受けて、この曲を逆輸入したようです。

義太夫節がそれほどに影響を受けざるを得なかった宮薗節『夕霧由縁の月見』が、人形芝居として上演されたらどのような舞台になるのか…

夕霧・伊左衛門の纏綿とした口舌が、哀婉を極める宮薗節の伴奏によってどのような物語に姿を変えるのか…

江戸時代から抱かれてきたであろう「もしも」の浪漫が、本公演で実現します。

3人の人間国宝をはじめとして、文楽と宮薗節の一流の演者どうしが紡ぎ出す歴史的な「邂逅」は必見です。

2つの江戸の遺風が合わさった時、新たに浮かび上がるであろう浄瑠璃の可能性に、期待と確信を抱かずにはいられない公演です。

・

・

・

【宮薗節】

宮薗節は物語りを重要とする浄瑠璃(※)の一つです。

情緒豊かであでやかな節回しと、重厚で艶やかな音色の三味線が特徴です。永井荷風の小説『雨瀟瀟(あめしょうしょう)』で荷風は、薗八節は浄瑠璃の中でもっともしめやかである、と評しています。

江戸時代に京都で宮古路薗八(みやこじ そのはち)が語り始め薗八節と呼ばれ、二世の薗八が宮薗鸞鳳軒(みやぞの らんぼうけん)が名を改めたので宮薗節といわれるようになりました。

文化庁の国指定文化財等のデータベースには以下のように記載されています。「宮薗節は、わが国の芸能史上重要な地位を占めるとともに、日本音楽の中で芸術上高度な価値を有する」と。

1993年4月に重要無形文化財に指定され、宮薗千碌、宮薗千佳寿弥が人間国宝の各個認定を受けられております。

※浄瑠璃とは、三味線を伴奏として、太夫が詞章を語る音曲をいい、現在、義太夫節、河東節・一中節・宮薗節・常磐津節・富本節・新内節・清元節があります。

参考(リンク) 独立行政法人日本芸術文化振興会文化デジタルライブラリー

・宮薗節

https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc29/kiku/genre/shamisen/other/miyazono/index.html

・人形浄瑠璃文楽

https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc26/index.html

・

☆

【主な出演者のプロフィール】

宮薗千よし恵(みやぞの せんよしえ)

1968年、初代蓼胡茂に師事し、小唄を学ぶ。1984年、二代目蓼胡茂を襲名。1975年、清元美治郎に師事し、清元を学ぶ。1978年、清元延美光の名を許される。1976年、宮薗千恵に師事し、宮薗節を学ぶ。1985年、宮薗千よし恵の名を許される。2010年、重要無形文化財「宮薗節」保持者(総合認定)。1983年、東明柳舟に師事し、東明流を学ぶ。1984年、東明霽舟の名を許される。荻江節を荻江喜代栄に師事。2010年に、荻江しげるの名を許される。2025年、小唄蓼派会会長に就任。

・

宮薗 千佳寿弥(みやぞの せんかずや)

幼少より養母・春日とよ津満に師事し、小唄を学ぶ。1967年、清元若寿太夫に師事し、清元を学ぶ。若寿太夫没後、清元栄三に師事。1969年、春日とよ津満子の名を許される。1973年、東明吟水(荻江つま・四世宮薗千寿)に師事し、東明流と荻江節を学ぶ。宮薗千寿弥に師事し、宮薗節を学ぶ。1975年、東明伶舟の名を許される。1976年、宮薗千佳寿弥の名を許される。1981年、荻江津弥の名を許される。2002年、宮薗節浄瑠璃方から三味線方に転向。2010年、重要無形文化財「宮薗節」保持者(総合認定)。二代目小唄春日とよ津満襲名。2011年、清栄会奨励賞(宮薗節三味線)。2023年、重要無形文化財「宮薗節三味線」保持者(各個認定)。2024年、重要無形文化財「荻江節 唄」保持者(総合認定)。2025年、旭日小綬章受章。

・

桐竹勘十郎(きりたけ・かんじゅうろう)

1953年、大阪府生まれ。1967年、文楽協会人形部研究生になり、三世吉田簑助に入門、吉田簑太郎を名乗る。2003年、父・二世桐竹勘十郎の名跡を継ぎ、三世桐竹勘十郎を襲名。2021年、重要無形文化財保持者(人間国宝)認定。2025年、日本芸術院会員。【受賞・著書】咲くやこの花賞(1986年)、大阪府民劇場賞(1988年)、松尾芸能賞優秀賞(1999年)。芸術選奨文部科学大臣賞(2008年)、紫綬褒章(2008年)、日本芸術院賞(2010年)、など多数。著書に『一日に一字学べば……』(コミニケ出版)などがある。

・

吉田玉男(よしだたまお)

1953年、大阪府生まれ。1968年、中学3年時に初代吉田玉男に弟子入り。1969年、吉田玉女を名乗り初舞台。2015年4月に師匠の名跡を継ぎ、二代目吉田玉男を襲名する。2023年7月、重要無形文化財保持者(人間国宝)認定。【受賞・著書】伝統文化ポーラ賞(2012年)、日本芸術院賞(2014年)、紫綬褒章受章(2020年)。松尾芸能賞(2023年)、八尾市文化特別賞(2023年)など多数。

著書に『文楽をゆく』(小学館)、桐竹勘十郎氏との共著に『文楽へようこそ』(小学館)がある。

・

古川 諒太

1996年北海道室蘭市生まれ。2019年東京大学文学部言語文化学科卒業、2021年同大学院人文社会系研究科修士課程修了。東京大学大学院人文社会系研究科助教。専門は江戸文学、歌舞伎。